この記事は約 6 分くらいで読めます

なぜなのか

ぼくは自分が所有するすべての自転車がディスクブレーキのみになっていますが、まだまだリムブレーキを使う人びとはいます。市場における以降は徐々に進むものですから、それも段々と変化していくでしょう。実際、荒川の河川敷などでも、年々ディスク仕様を見る数が増えています。一方、「ディスクブレーキは不要だ」という人びとがいます。しかし、本当に「不要だ」という合理的な理由は成立するのでしょうか?

自転車に詳しくない方であれば、「なるほどいろいろな意見があるんだな、自分はどちら側なのだろう?」「(今から買う場合でも)どちらを買うべきか?」と考えてしまいそうです。しかし、そうではありません。そういう人びとは不要であるとする理由は、「自身が所有している資産を利用できなくなることへの抵抗とアレルギー」だからです。多くのケースでリムブレーキ仕様の自転車を複数所有していたり、それに使用するためのホイールなどの資産もまた複数所有している可能性が高いだろうと思います。ぼくもその立場になれば、同じように、自分が所有している機材でサイクリングを続けたいがため、そのようにディスクブレーキ不要論を唱えるかも知れません。気持ちは理解しますが、それはそれ、これはこれだと考えた方がよいと思いますので、以下に「自転車でディスクブレーキ仕様が増えた大きな理由の1つ」について書いていきます。

ディスクブレーキの利点

しつこいですが、ご存知だと思いますが、まずディスクブレーキを採用した場合のメリットを並べておきます。

- ブレーキ性能の向上:

- 制動力:リムブレーキと比較して制動力が高い

- ウェットコンディション:雨天時や濡れた場合でも制動力を維持しやすい

- 耐久性とメンテナンス:

- リムの保護:リムを挟まない、摩耗させないのでリムが減らない

- 動き続ける:冗長性が高い

- ホイールの耐久性向上:結果的にホイールが壊れにくくなった

- フレーム設計の大幅な向上:

- 乗り方の多様性への対応:車種拡大(グラベルはディスクブレーキなしでは無理)

- タイヤの選択肢: タイヤサイズの選択が広がる≒いろいろな遊びができる

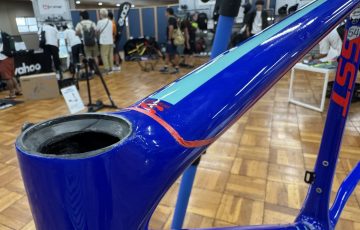

- 性能向上:空力性能、快適性能、走行性能のあらゆる点が劇的に向上

ざっと書いた程度でこれらの理由から、特に性能や安全性を重視するサイクリストにはメリットが大きく、導入もどんどん増えてます。

なぜ、ディスクブレーキが必要になったのか

そもそもスポーツサイクルにディスクブレーキが必要になった理由は何なのでしょう?不要論を訴える人の中には、「自転車の価格を引き上げ、以前の資産との互換を断つことと合わせて、買い替えを強制しているのだ」とする陰謀論を唱える人がいるようですが、まったく無根拠かつ荒唐無稽なフィクションだと言わざるを得ません。では、なぜそう言えるのでしょう。

ISO 4210:2015

ISOをご存知でしょうか?ISO(International Organization for Standardization)は、国際的な標準化を行う組織です。様々な産業における製品やサービスなどに対して、その標準化を策定しています。製品の品質やその管理、安全性、効率性、互換性などいろいろな内容に及びます。

ISO 4210:2015は自転車の安全要件として策定されたものです。2015というくらいなので、2015年に策定されました。その中にある。ISO 4210-2:2015では、フレーム、フォーク、ブレーキ、ペダル、クランクセットなど各部品の試験方法を具体的に規定しています。つまり、「自転車の各部品が安全基準を満たしているかどうか」を示したり、確認したりするためにあるということです。

追加:ISO 4210は2015からさらに更新が行われ、2023が最新であるとの指摘を受けましたが、それはわかっています。ここで言いたいことは、2015年の更新はそれまでと比較して大きな転換点になったということとそれによる影響です。

ISOを満たさない場合

ISO 4210-2:2015では、ブレーキに関してどのように具体的な安全性への基準が示されているのでしょう。試験方法をかんたんに書きますと、75キロのライダーが乗った想定で時速20キロから5メートル以内にし、2.5メートルになることは望ましいとされています。これはISO 4210:2015より遡ること20年弱前にあったISO 4210:1996でもさほど変化はありませんが、より具体的に湿潤条件でも適切に、同様に機能することを確認するべきとの記載が加わりました。

また、以前はなかった耐久性についての項目も具体的に記述され、一定速度で走行中に一定間隔で連続してブレーキをかけた際(例えば20秒ごとに100回)にパッドの摩耗や加熱の影響による制動力低下の評価やブレーキをかけっぱなしにした場合の制動力低下の評価するように規定されるようになりました。ISO 4210:1996は比較的初期の内容であり、社会環境の変化に対して相違が大きくなったいったため、ISO 4210:2015では試験方法や基準とする内容を大幅に詳細化、具体化し、厳格な内容へと更新されたということになります。

ISO 4210:2015は自主的な規格であるため、ISOを満たさないこと自体に対しての法的な罰則はありません。しかし、多くの国や地域では自転車に関する法律の中に安全性に関する記述も存在し、それはISOに準拠して考えられるようになっています。また、その国における安全基準を満たさない自転車を生産し、販売した場合、法的な罰を受ける可能性があります。また、ISOに準拠しない企業や製品は、信頼性の低下、リコールや訴訟リスク、あるいは企業やブランド価値が低下し、国際市場へ進出する際の大きなハードルになってしまうなどのデメリットを被ります。

ゆえ、メリダのように80カ国弱に輸出するようなグローバルな企業においては、それを満たさない自転車を販売することは実質的にできません。やるとすれば、それぞれの国で企画される国別車種において、少数生産されるのみにとどめられます。メリダのロードバイクにおいてディスクブレーキ装備車種がはじめて登場したのは2017年モデルですから、なぜそのタイミングなのかもおわかり頂けるのではないでしょうか。いきなりすべて切り替えは困りますから、2020年まで4年間はいずれのモデルも並行して販売を行ってきましたが、2021年以降は主要モデルのほぼすべてをディスクブレーキ車種のみにしています。

ユーザーが被る影響はどのようなものなのでしょうか。ISO 4210:2015に準拠しない自転車を使用した場合、現在における国際的に基準となる安全性を有していないため、フレームやブレーキなどパーツの強度や安全性の不足から事故に遭遇する可能性が高まります。より過酷な環境下で使用する場合、それらの一つ一つについてより真剣に考え、向き合ったほうが良いかも知れません。「以前はこれでやっていた」「それで大丈夫な人もいる」ということは、あくまで結果や経験であって、それを理由に安全性の標準規格を左右するようなものではないでしょう。また現在において、他者に自転車を勧める場合の安全性を一定程度担保できるような内容ではないと考えられるのではないでしょうか。

大きな理由としての安全性の向上

これで自転車にディスクブレーキを装備した自転車が増えた理由をおわかりいただけましたでしょうか。ぼくが以前からディスクブレーキモデル一択ですと言っているのは、高い安全性が提供できるからです。単価を上昇させるためだというアピールに対しては、もちろん、単価上昇にまったく寄与していないとはいえませんが、それがすべてであり、性能的にも不要であるということは完全なフィクションでしょう。リムブレーキモデルの購入を希望頂く場合、その点を理解していただいた上で販売しています。以前のようにサイクリングがマイノリティだけのもので、なおかつ多少のやけどにも目をつむるような時代であれば、「自分が良ければ」といえましたが、現代社会においては「できる限りディスクブレーキ採用車種を買うべき」だと言う以外ないと考えています。乗った感じがどうであるとか、いろいろな理由でリムブレーキ側のメリットや正当性をアピールする方がいるのはわかるのですが、より安全な製品を普及させ、その上で楽しんでいただくことはそれを上回るメリットなのではないかと考えています。