この記事は約 7 分くらいで読めます

いろいろな選択肢

皆さんはサイクルコンピュータには何を使ってますか?まずガーミンが思い浮かぶあたり、最近自転車をはじめて方だな?という感じはします。まずキャットアイを思い浮かべたあなた、ベテラン勢ですね?

というわけで、実はサイクルコンピュータにも栄枯盛衰があります。

今回はサイクルコンピュータの流行り廃り、あるいは将来の予測について少しだけ書きたいと思います。サイクルコンピュータとはサイクリングに使用するコンピュータという意味ですが、ぼくが中高生の頃には「コンピュータなの?これが?」というくらいその名称が大げさだと感じました。なぜなら、消しゴムと同じくらいの本体には電卓のような数字を表示する画面があるがとても小さく、常に表示される速度ともう一種類の数字を表示することができるくらいで、コンピュータと言えるような計算機能が発揮されているとは思えなかったからです。

キャットアイの時代

当時は有線接続が当たり前で、本体からスピードセンサーまでは数十センチのコードで繋がっており、それを上手にフレームに添わせて貼り付けていくのも、自転車店の腕の見せ所の1つでした。キャットアイは大阪の企業ですが、世界中で使用されるサイクルコンピュータのメーカーとして大変有名でした。ですから、「サイコンといえばキャットアイ」というグローバルスタンダードを受け入れられるのは容易でした。

輸入品もありました。キャットアイはダサかった。本体が無骨で大きく、黒かった。それに対してグレッグ・レモンの使っていたAVOCETはとても薄くて、小さくて、かっこよかった。時代もありますね。輸入品はぼくが生まれた頃はまだ舶来品と呼ばれる場合もあり、高級でより良い物であり、かっこいいものであると認識されていました。

他にもSIGMA、VETTA、VDO、SANYO(あの三洋です)、Bontragerなどがありました。え?全然知らない?聞いたことない?笑、まあそういう方のほうが多いでしょうね。バイクメーカーも発売していて、TREKもSPECIALIZEDも発売してましたし、SHIMANOも発売しました。後者はいずれもOEM生産。しかし、いずれも消えましたね。残ったのはキャットアイのみです。

それからまもなく、無線接続のサイクルコンピュータが発売されましたが、無線はセンサーがマグネットを拾ってからの反応が遅く、本体に数字が表示されるまでに3−4秒も必要だったため、まだまだ多くの人は優先を好んで使っていました。

ガーミンが登場

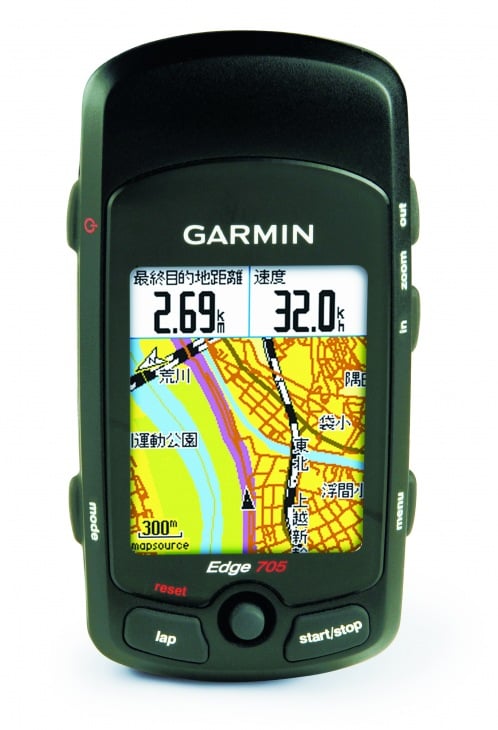

そんなキャットアイか否かという時代が長く続いたのち、92年に満を持してデビューしたのが、「GARMIN EDGE 705」でした。その当時、サイクルコンピュータにGPSを搭載して軌跡を記録するという製品はなかったので、ぼくも含めて山岳用の製品(eTrexシリーズ)を使っていましたから、EDGEという自転車に特化した製品が発売されたことを喜びました。

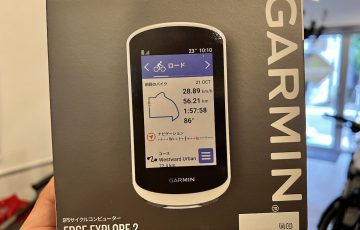

そこからガーミンは着実に進化をしてきました。今ではGARMINをコピーした製品が多く発売され、本家より価格を下げています。「ガーミンは高い。同じ機能で安い(コスパが良い)製品があるから、それでよい。」と聞けば、「なるほど、それがいいな」と思う方は多くなっているのでしょう。しかし、「広告を見て買ったが使ってみると、あれ?…」という件が記憶にありませんか?ガーミン以外のGPS搭載サイクルコンピュータにはそれが多い印象です。

特にWahooのように独自路線で開発をするのではなく、ガーミンと同じ機能を箇条書きにし、価格で下回ってくるタイプの製品群ですね。どことはあえて言いません。下のツイートがまさにというところでしょう。

ガーミン以前から同じでした。電子機器をちゃんと開発しようとする企業が少ないということだと思います。売れている製品をコピーして上手く立ち回ろうとする。安く作ることができる理由は開発プロセスを省くから(自転車本体も同じですね…)。ちゃんと開発工程を踏まないので、大切にしないといけない部分が見逃されてしまう。結果として「買ってはみたものの、実際に使うとなんかイマイチ使いにくいな(使えない)」となるわけです。

それでも安いからと我慢しながら使う人が多いのでしょうが、ぼくやばるさんのように、ガーミンを知っている人からすれば、戻るのは当然です。

ぼくもガーミンの価格が高く感じるのはもちろんです。高い理由はあるにせよ、ちょっと…と思います。ユーザーの多くもそう考えてるだろうから、他候補を探ってはみるものの、到底使用し続けられる製品はないのです。

廉価製品が登場

ガーミンの廉価コピー製品がはじめて登場したのは、たしか2013年頃のことでした。ブライトンからRider 20あるいは30という機種が登場したかと記憶しています。ガーミンと同じ機能を備えながら、価格は2、3割安かったのではないかと思います。ただ、外見からメニューの構造までコピーしすぎたため、ガーミンから訴訟を起こされたのではなかったかと。

ブライトンが成功したことで、さらに別のメーカーが登場してきて、今に至ります。しかし、2013年から10年経過しても、ガーミンよりも優れた製品、いやガーミンより使いたいともう製品が出てこないので、恐らくこのアドバンテージは覆らないとぼくは考えています。実際に使うとわかるのですが、どうにもこうにも使いにくいんですよね。「これホントに考えて作って、テストしたの?」ということが多い。製品を発売して以降はバージョンアップするコストも含めていないので、作ったときのまんま。そして、次の製品をリリースすることの繰り返しです。これ、本当に使う人にとってコストパフォーマンスが良いと言えるんでしょうか?

やはりガーミンが間違いなし

なお、パワーメーターも同じような状況です。使えるのは3社くらいですし、既存のクランクに貼り付ける製品とペダルで計測する製品はおすすめしません。既存クランクに貼り付けるタイプでも、何の問題もないどころか、大変素晴らしい製品をリリースし続けたパイオニアが、どれだけ素晴らしかったかと感慨深い思いです。価格も高くなかったですし、機能も優秀でした。あれはもっと売るべきだったと思います。あの当時、店舗側でパワーメーターをレース機材としてしか捉えず、自分で使おうという人はとても少なかったですよね。

地図表示機能をもたせ機種にもなるともはや圧倒的でです。他社製品はガーミンの完成度の5割にも及ばないと感じます。ガーミンを輸入していた旧いいよねっとは、日本国内の道路地図を用意しました。地図は高いんですよ、そして大事なのです。だって、地図がメインの機能なので、ナビゲーションしますよといっても、地図そのものが使いにくければ、それはナビ機能がありますとは言えません。

さらに、以前はゼンリンだった地図を昭文社に切り替えるなどコアの機能を抑えてきました。切り替えた理由は、地図のみやすさ。そのコストを払わず製品単価だけ下げても「コスパ」はむしろ悪いままでしょう。

だから、ぼくはリヤレーダーもガーミンで揃えます。ガーミン同士だから相性がいいのはもちろんですが、以前にも書いたように、本当に大切なことがちゃんと理解されて開発されているからです。店頭で説明してますが、大事なのはライトなんです。ただ赤く光れば良いわけではない。明るさの数字が立派なら良いわけではない。そういう点から、ちゃんと開発されてるんだなと関心するはずです。

GPS搭載になる以前について言えば、安定していたのは40年前からキャットアイだけで、他は数年おきに入れ替わるイメージでした。それはガーミン登場以降も同じであるということです。

とくに昨今では、多くの人が知っている製品や方法ではなく、それ以外の選択肢のほうが多く見られるようになっています。そして、記事や動画を作る側はそれを狙って出してきます。いかに目立つか、いかに感情を瞬間的に揺さぶるか。他の記事や動画の中で埋もれてしまわないようにすることがもっとも重要視されます。大きな文字で飾り付け、大げさなワードで目立たせ、感情に触れる作りばかりを狙います。インフルエンスしやすい製品をピックアップします。その製品が長く愛されるかどうかは、どうでもいいはず。「高コスパというワードがでたら怪しいと思え」ということはもはや常識化していますが、サイクルコンピュータ以外についても、調子の良い言葉に感情を揺さぶられないように気をつけてください。お店側も、売上を上げようと一生懸命ですから。